こんにちは。ディズ(@_MONOGREAT_)です。

今回は、木製フェンスDIYの第3段『柱作成&木材加工編』です。

ディズ

ディズフェンスDIYは、業者に依頼した場合に比べて、50%以下の費用で施工が可能です。意外と素人でもやればできますので、やる気がある人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

前回までで基礎ができて、僕にも『やればできるんだ』という自信がついてきましたが、柱も基礎と同じく垂直をしっかり出さなきゃいけないところなので、気を抜けない作業が続いて苦労しました。

とはいえ、ゆっくり確認しながらやれば、そこまで大きな失敗もありませんので、素人でもなんとかなるもんです。

前回までの話はこちら↓

ということで、さっそく柱制作と加工の様子をご覧ください。

木製フェンスの柱を作ろう

前回までで作った基礎を確認してみたところ、ビクともしませんでしたので、安心して柱を立てていきます。

今後のメンテナンスをあまりしたくないので、柱はアルミ製の角パイプをチョイスしました。

このアルミ角パイプは、ハンズマンで245cmの長さにカットして購入したものです。

軽いし腐らないしブラックでカッコいいのでアルミを選びましたが、アルミは鉄に比べて柔らかいので、今後の強度に若干不安ありです。

そのときは悲報として記事にしますね。

基礎にモルタルを流し込もう

まずは基礎の穴にモルタルを流し込んでいきます。

今回使うモルタルは、『インスタントモルタル』と言われるもので、セメントと砂が既に混ぜてあるので、あとは水を足すだけです。

用意する道具は、インスタントモルタルとバケツ、園芸用のハンドスコップでOK。

全部我が家にあったものを使いましたが、これで十分です。

モルタルをバケツに入れて、少しずつ水を加えながらかき混ぜていきます。一度作ったらすべて使いきらないといけないので、慣れるまでは少量ずつ様子見ながら作ってみてください。

作りすぎてしまった場合は、大量の水をかけるとモルタルは固まらずに処分できなくもないですが、捨てる場所によってはアルカリ性が強いので、環境破壊につながります。一旦固めてから各地域のゴミ捨てのルールに従って捨ててくださいね。

それと、素手で触ると強アルカリ性なので手が荒れます。気になる人は、ゴム手袋をするか直接触らないようにしましょう。

モルタルに水を混ぜるときは、しっかりと底から混ぜていきましょう。上から水をかけても土みたいに染み込むことはないので、底のほうは乾いたままです。しっかりと計算して入れたつもりでも上はジャバジャバ、下はカラカラになっちゃいますので注意です。一度に大量に作らなければ上手くいきますよ。

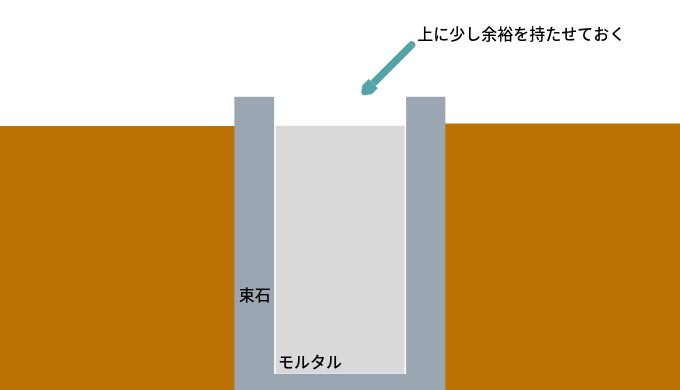

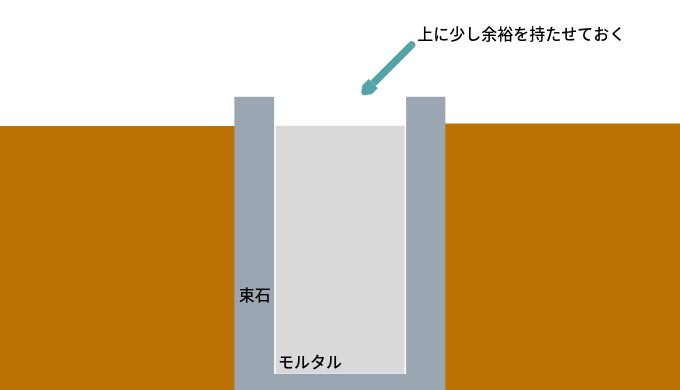

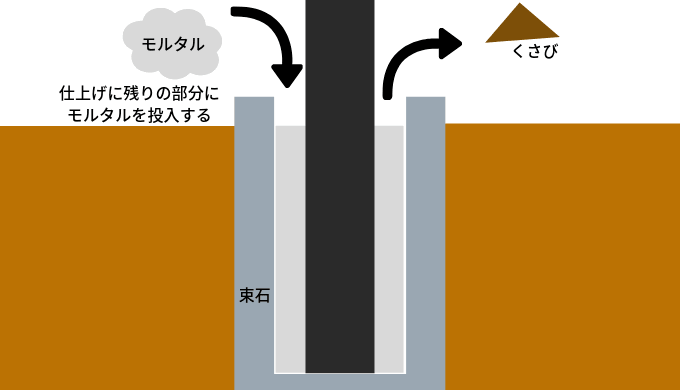

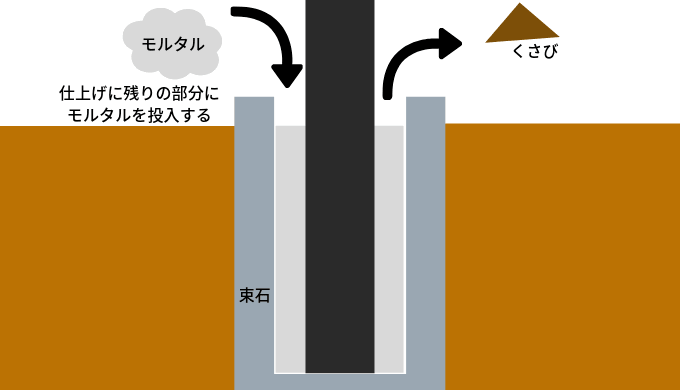

モルタルができたら、穴に入れていきます。このとき、あとで仮固定するときにくさびを打つので、穴いっぱいに入れずに上に少し余裕を持たせて入れていきます。

基礎に柱を設置しよう

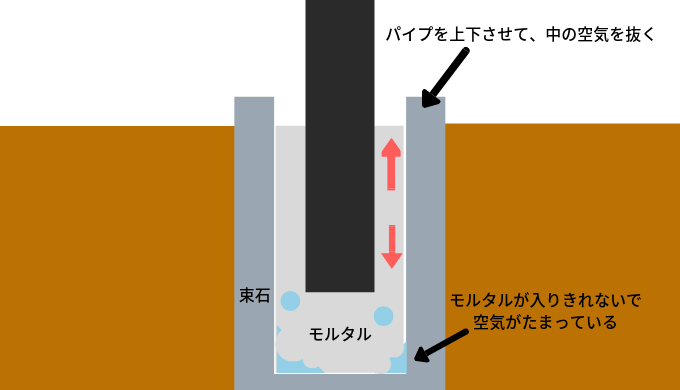

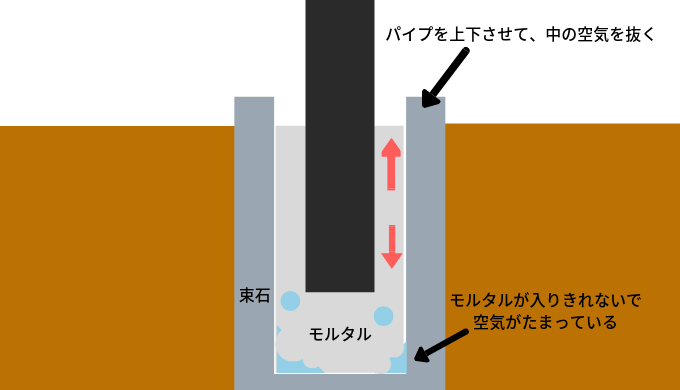

これをしないと『ジャンカ』という空洞ができてしまいます。

穴に角パイプを入れて、何度も出し入れします。

こうすることで、モルタルの中の空気が抜けて、本来の強度を出すことができます。

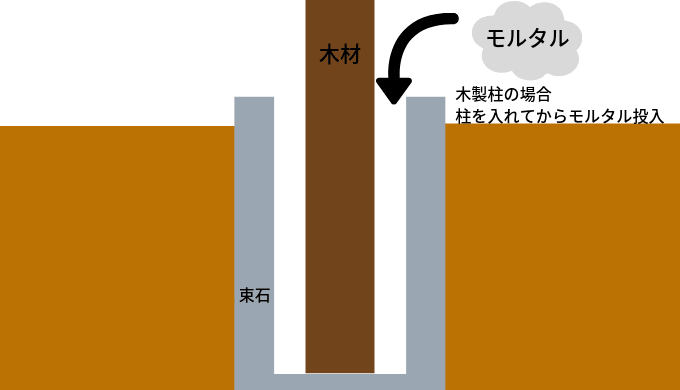

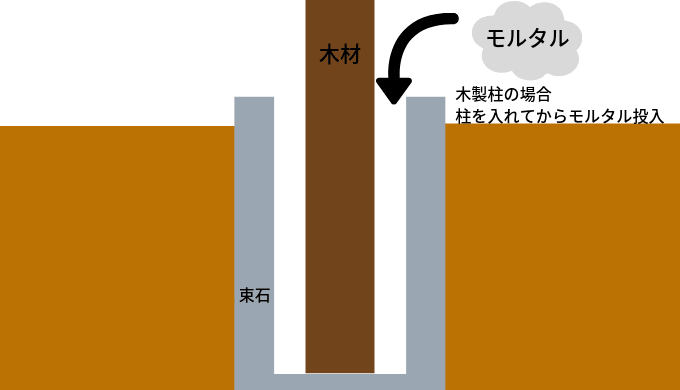

今回は角パイプなので、このまま刺したらパイプの中までモルタルが入ってくれますが、下の画像のように木材を使うならモルタルを入れる前に柱を差し込んでおきます。

このときも空気を抜くのを忘れないようにしましょう。

また、木材を柱に使うなら、ハードウッドのような耐候性が高いものにしないと腐ったときが危険ですので注意しましょう。

樹木には、針葉樹と広葉樹があり、一般的に針葉樹のことを軟材(ソフトウッド)と呼び、反対に広葉樹のことを硬材(ハードウッド)と呼ぶ。代表的なハードウッドは、ウリン、イペ、セランガンバツ、イタウバなどがある。

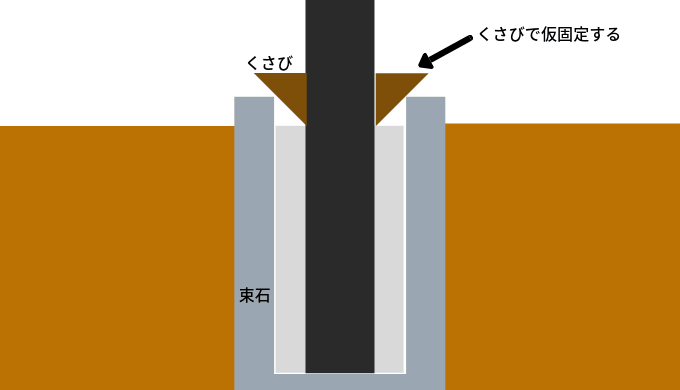

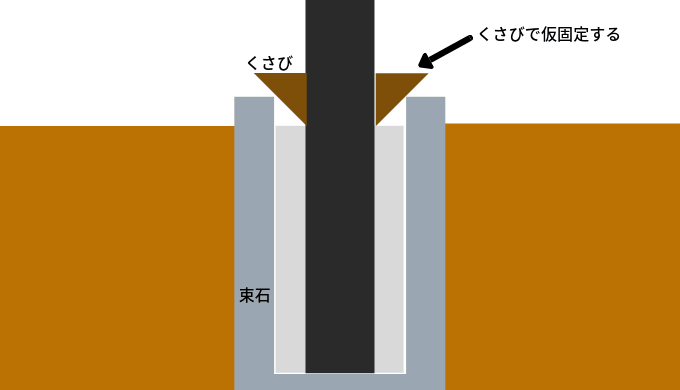

穴に設置したら、水平器で垂直を確認して柱を仮固定していきます。

今回の固定方法は、穴と柱の間にくさびを打ち込んで固定させました。とりあえずこれでモルタルが固まるまで待ちます。

くさびだけで柱が倒れたりしないか心配かもしれませんが、モルタルに刺すだけでもまぁまぁ安定します。軽い材料であればこれで十分自立するから、あとは固定さえすれば大丈夫。

柱の位置を合わせよう

それぞれの柱の面が正確に水平になるように両端の柱から先に設置して、水糸を使って水平ラインを作りました。これでこのラインに合わせて中の柱も設置すればミスはなくなります。

画像のピンクの糸が水糸です。

仕上げのモルタルと水抜き穴を空けておこう

数日後、基礎に流したモルタルがしっかり固まっているのを確認。

くさびを抜いて、余らしておいた部分にモルタルを入れて仕上げます。

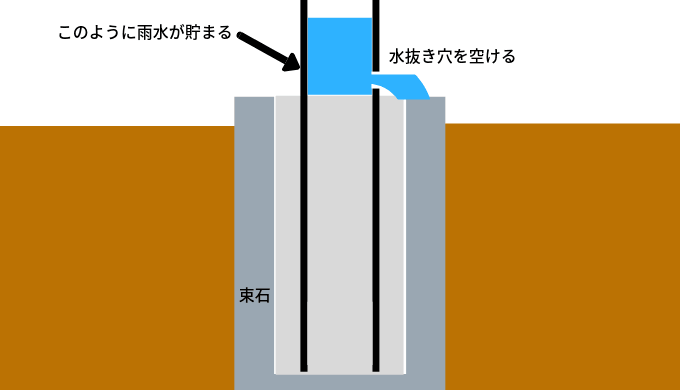

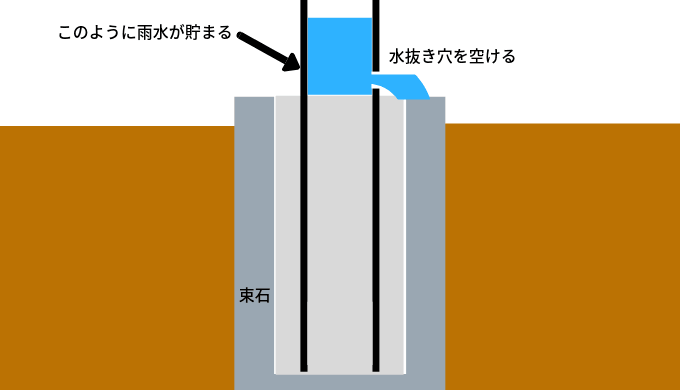

今回は角パイプなので、中に雨水がたまらないように、柱の下部に水抜き穴を開けました。

これで、柱は完成です。余裕があれば柱キャップをつけると見栄えがよくなりますよ。

木製フェンスの木材を加工しよう

柱まで完成して、だんだんと形が見えてきました。

次は、柱につける横板の加工です。

今回使った横板は、10cm×300cm厚さ1.5cmの野地板を使いました。

工場で切ったままの状態のもので、表面がささくれている未乾燥の木材。そのまま使用するのは難しいので、カンナかけややすりがけ、塗装が必要になります。

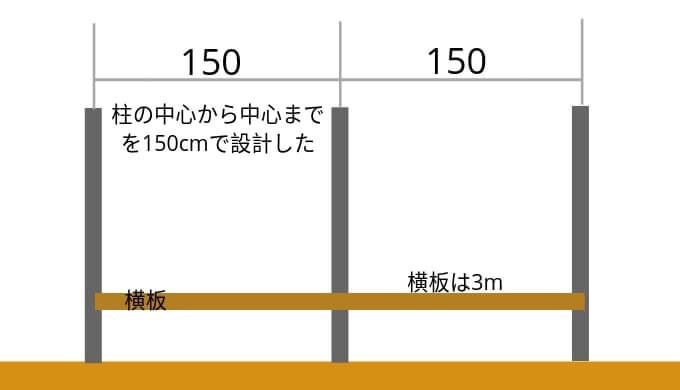

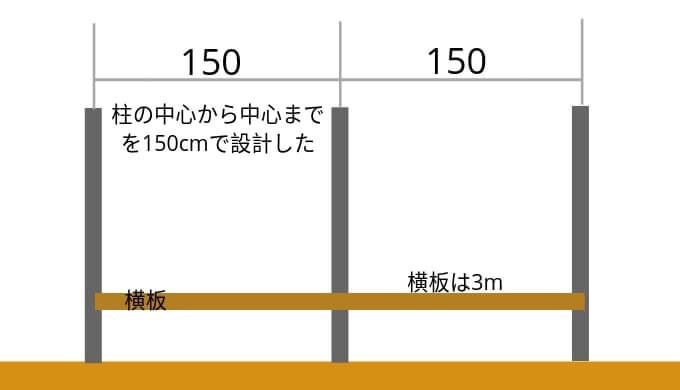

なるべく切ることがないように、柱間を1.5mで作って1枚で二区画分となるように設計しました。

野地板をやすりがけして綺麗にしよう

安くて長い木材だったので野地板に決めましたが、約200枚の板にやすりをかける必要がありました。

さすがに手作業でするには途方もない数でしたので、サンダーという電動ツールを使いました。

これは、振動しているやすり部分を対象に押し付けることでやすりがけができる電動ツールで広範囲のやすりがけに必須です。

ちなみに、僕が使用しているのは『マキタBO3710』

- 自己吸じん機能がついているので粉塵が少ない

- 低重心ボディで安定感抜群

- 握り方を考え抜かれたデザインによる優れた作業性。力を入れやすい

- 紙やすりの交換が、レバー式クランプでクリップするだけでよくて簡単

さすが業界大手のマキタさんです。粉塵が少なく使いやすいんです、これ。

そんな電動ツールがあるから余裕で終わるだろうと、意気揚々と始めたのはいいんですが、まぁー終わらない!!

野地板、なめてました…数が多いのもあるけど、一枚に時間がかかるのが問題でした。材料選びの失敗ですね。

しかも、ここで基礎の穴堀りに続いて、『第二の地獄』を味わいました。

地面に置いた木材に、ひたすらサンダーでやすりがけしていく作業で、ず~っと中腰の体勢です。

たびたび背伸びして休憩するものの、それも空しく腰痛発生ort

穴堀りに続く『腰痛地獄』

いつまでも減らない木材の山に泣きたくなりながら、手はビリビリに痺れながらも、なんとか終わりました。

つ、つらすぎた…

次作るときは、絶対やすりがけが必要ないものを選ぼうと心に刻みつつ、木材加工完了です。

次こそは木製フェンス完成だ

今回はここまで。

ちょっと長くなってしまいましたが、次回は遂に木製フェンスが完成します!

お楽しみに!

次はこちら⬇

スマホゲームにオススメ!!

工事不要ですぐに使える簡単Wi-Fi

自宅でWi-Fi使いたいけど、工事がめんどくさいし、他人を家にいれたくないな…

そんな人には、コンセントにつけるだけでWi-Fiが使えるようになる【モバレコAir】がオススメ!!

\ モバレコAirのお得ポイント /

- 最大612Mbpsの高速通信がデータ容量無制限

- 17,000円キャッシュバック!!!

- 光回線に比べて半額で利用できる格安料金

- 工事代なしで届いてすぐに使える気軽さ

- 8日以内ならキャンセル無料

- 他社からの乗り換え費用を負担

- 25 歳以下ならさらに月額料金を2,200円×24ヵ月割引

これから一人暮らしを始める人や、スマホのデータ容量を節約したい人、ゲームの通信速度で負けてる人には特にオススメなアイテムだよ!!

詳しくは公式サイトへ⬇

コメント