家を建てるのはいいけど、外周りで100万円以上かかるなんて聞いてない!

隣の視線が気になるけど、フェンスは高くて作れない

という悩みお持ちではないですか?

というのも私が家を建てたときが、まさにこの状態でして、外回りにかけるお金が全然余ってませんでした。

必然的に自分でどうにかするしかありません。

そこでDIYをしたことがなかった僕でしたが、無謀にも『高さ2mのフェンス』に挑戦することを決意しました。

今回はそんな僕の無謀な挑戦を記録していきます。

フェンスを作っていた当時の「疑問に思ったこと」や「制作のコツ」を交えながらお話しますね。

みなさんのDIYの参考になれば嬉しい限りです。

DIYのメリット『格安で出来る』木製フェンスの施工費用の相場を考えた

いきなりですが脱線しますw 僕がDIYするメリットについて。

建築って、「材料20万円で 施工費20万円の40万円」なんて見積りはよくあります。

でも、「この施工費ってなに?」ってなりませんか?

施工費の中身はいろいろありますが、職人さんの日当が最低でも1万円以上だと考えると、人件費が大きなウェイトを占めていることは容易に想像がつくと思います。

つまり、費用の半分ほどは職人さんの技術にお金を払っているのです。

確かに職人さんは上手ですが、費用が倍になるのは苦しいですよね。

この費用を節約できれば、ほぼ半額で施工できるし、なんだったらその分材料のグレードアップすることだってできます。

業者に依頼した場合のフェンス費用ですが、だいたい相場は1mあたり1.5~2.5万円ほどかかるようです。

我が家であれば、全長24mなので36~60万円ほどかかる計算になります。

おそらく高さが2mありますので50万円は下らなかったことでしょう。これは外構屋さんに聞いたのでほぼほぼ当たってると思われます。

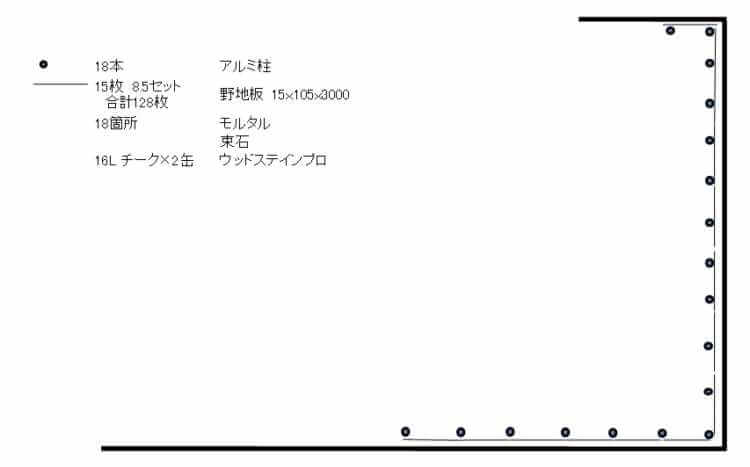

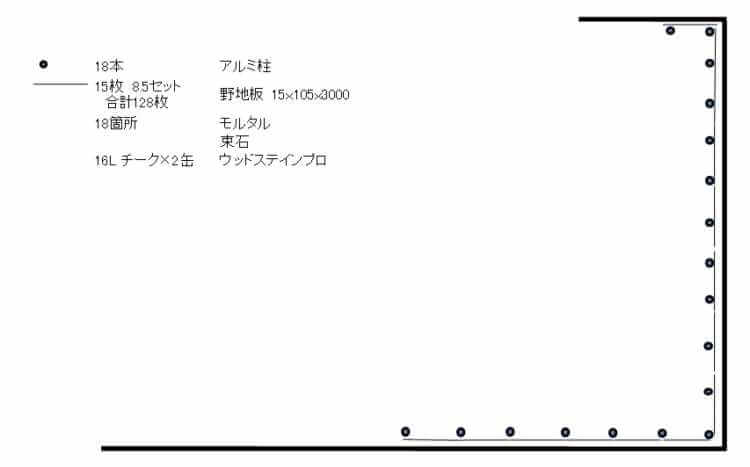

我が家のフェンスの費用公開

それで結局いくらで作れたのか?

結果的には、たったの18万円で作れてしまいました。

詳細は残っていませんでしたが、費用の大半は、柱とフェンスの横板だったと思います。

ディズ

ディズ実に32万の差です!

さすがDIYですね!僕頑張ったなぁ!

設計図を作ってDIYに必要な材料を洗い出そう

さっそく制作の過程を追っていきましょう。

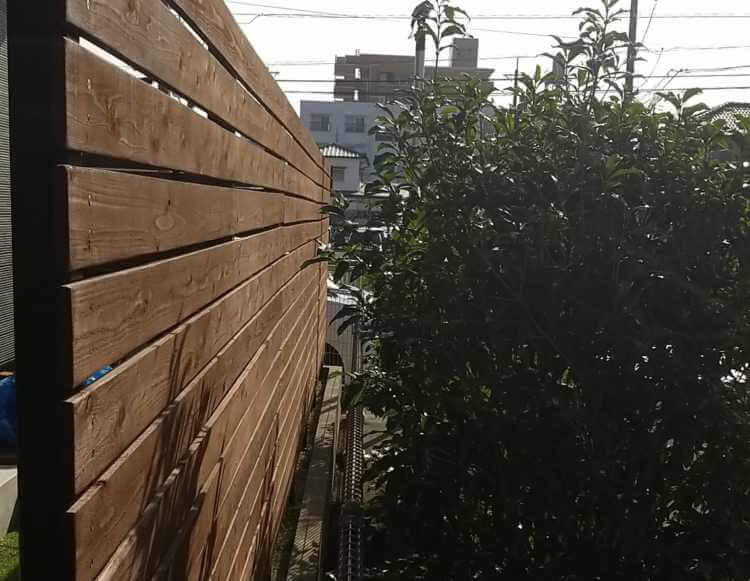

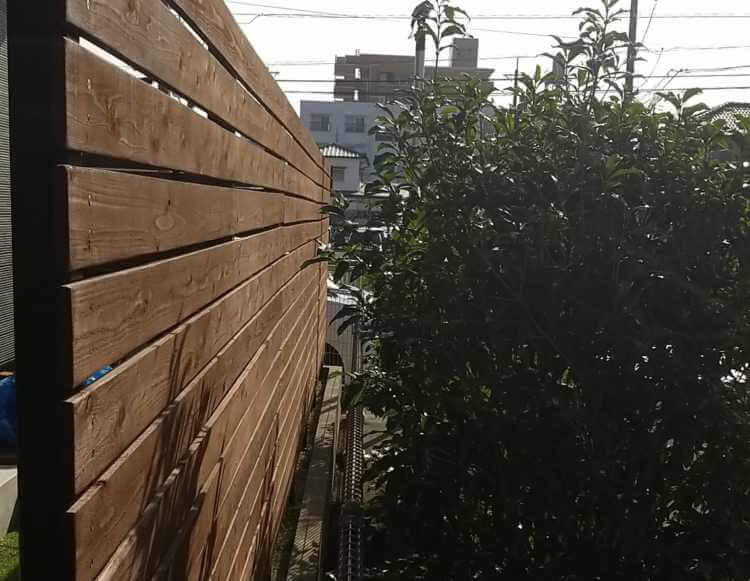

まずは完成写真をパシャリ!

残念ながら全体像は、ヨメの許しがでなかったので出せませんので、これで勘弁してください。

まずは制作の前段階の準備について。

DIYでは設計段階でどこまで図面に落とせるかが大事になります。あとから修正するのは難しいですからね!

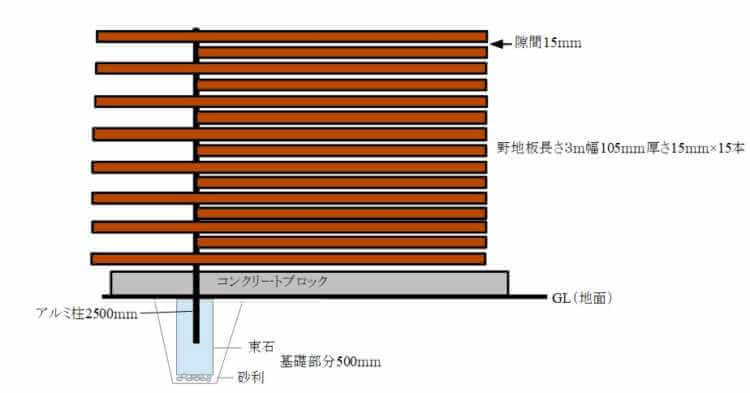

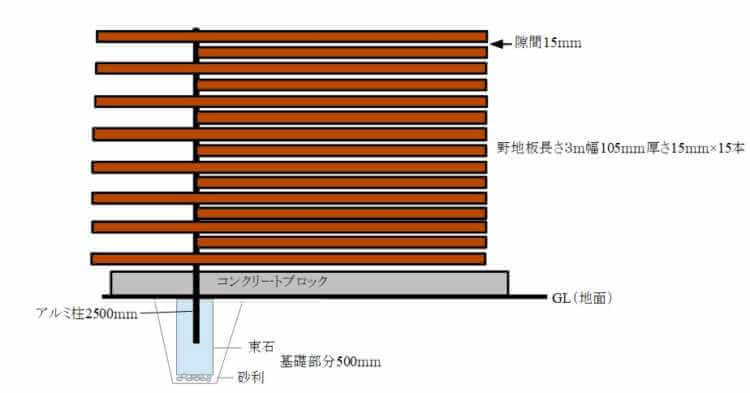

このフェンスの設計図は残っていなかったので、当時を思い出して書いてみたのがこちら↓

これはエクセルで簡単に書き出してみたもの。

素人図面で恥ずかしいですが、DIYなんでこれぐらいで十分かと。

次は、この設計図をもとに必要なものを割り出します。

柱

柱は腐ってほしくなかったので、アルミの角柱を選びました。

ハンズマンで購入して横75mm×縦75mm×長さ3100mmのものを2500mmにカット。

500mmを基礎に埋めるように設計しました。

色は黒をチョイス!

木材のチーク色と黒の組み合わせがいい感じです。

基礎

基礎は、既製品のコンクリートの束石とモルタルを使います。

穴が開いたコンクリートの塊で、これを地面に埋めて基礎とします。

簡単に基礎が作れるのでフェンスにうってつけです。ホームセンターにて購入可能。

横板

横板は、高さ2mを横板の幅(105mm)で割って枚数を割り出します。

下を30cmほど空けて一つの区間で15枚必要になりました。

材料は安い杉の野地板です。

これもハンズマンで購入後、軽トラを借りて運びました。

これがのちに後悔の元となるとも知らずに…

原木から切り出したままのもので、表面がざらざら。のこぎりの跡や汚れがついた未乾燥の木材なので、施工前に加工が必要になる。しかも、未乾燥なので乾燥にしたがって縮む。

塗料

塗料はオイルステインになります。

ペンキは表面が割れたり汚くなってしまうので、木材の表情がでるオイルステインの”ウッドステインプロ”という塗料にしました。

ちなみにこちらの塗料は、オンラインショップのみの販売です。

リーマフレキ付きドリルビス

分かりやすく言うと、木材を止めるためのネジですね。

これは柱がアルミなので、そこにネジこめる形のリーマフレキ付きドリルビス を使いました。

↓これが” リーマフレキ付きドリルビス ”

ビスは、材料によって変える必要がありますから注意してくださいね。

もし、 柱に木材を使う場合は、「半ねじのコーススレッド」というビスを使いますよ。

フェンスDIYに必要なのはこれ!工具を揃えよう!

次は工具類を揃えます。基本的に設計段階でなるべく加工しないで済むようにできればいいですね。

電動工具は、なるべくいいものを買いましょう。

作業中は結構ヘビロテしますので耐久力がないモノだとすぐに壊れちゃいます。

インパクトドライバー

ビスを打つためには必須です。というかDIYを始めるなら絶対に必要です。

また、一家に一台あればちょっとした修理に使えますので、DIYあまりしないぞって人もおススメです。

DIYでは、何を作るにしてもインパクトドライバーが必要になるマストアイテムですね。ヘビロテして費用対効果が高くなりますから、なるべくいいものをチョイスしましょう。

ちなみに僕はマキタのMTD001DSXを使用してます。

ノコギリもしくは丸のこ

フェンスの設計次第では必要ないですが、ノコギリ一本もってるとなにかと便利ですよ。

ちなみに、余裕があるなら電動工具の「丸ノコ」が断然オススメです!

のこぎりでは真っ直ぐ切ることが難しくても、丸ノコならかなり正確に真っ直ぐになります。

これを使い出すと、もうノコギリでチマチマ切っていたころには、もう戻れませんw

これもぼくはマキタ製のM565を使ってます。

塗料セット

刷毛と塗料入れの容器があればいいです。

刷毛は毛が抜けると後々大変ですので、少し高めの物を選んでください。

毛が抜けたら塗っているときに取らないといけなくて手袋がめっちゃ汚れますし、付けたままだと毛の跡がくっきりついちゃいますよ。

スコップ

基礎を埋めるときに使います。これはなんでもいいですが、縦穴を掘る専用のスコップってのもあります。 ホームセンターで探してみてください。

こんなやつ↓

水平器

基礎や柱が水平垂直かどうかを測る器具です。

これを当てて微調整します。

やすりがけサンダー

今回の板は野地板だったので、表面のヤスリがけが必要になりました。

そのために電動ヤスリ機のサンダーを使いました。材料が綺麗であればあまり必要ないものですね。

クランプ

板を張るときに仮止めに使います。

一人で作業するときは必須ですね。

だれかに手伝って貰えるならいらないかもです。 軽いものを保持するだけなら、オススメはガンタイプのものです。簡単に挟むことができるので便利ですよ。

DIYは設計が大事

少し長くなりましたので、今回の記事は以上になります。

まさか設計と準備だけで終わるとはw

ただ、DIYを始め建築では設計が命です。ここがしっかりしてないと、後にやり直しが発生して見映えも費用もかかってしまいますので、しっかりと設計しましょうね!

次はこちら⬇

コメント